オホーツク産お刺身用ホタテ大サイズ(3S)【750g(250g×3)】_K012-0714

寄付金額12,000円

生でも似ても焼いてもおいしいほたては、ふるさと納税の返礼品としても人気があります。

ここではほたての旬や栄養素、美容への影響のほか、旬の時期やおいしい食べ方、冷凍ほたての解凍方法などを詳しく解説します。

自分で貝殻からさばく時に気を付けるべき注意事項もまとめました。

ほたてには旬の時期が夏と冬の2回あります。

|

【夏】5月~8月 産卵後にプランクトンをたくさん食べて育つため、貝柱は大きく太く、甘みと濃厚な味わいが楽しめる 【冬】12月~翌3月 産卵前の卵が大きく育つため、貝柱は少し小さくなっているものの卵のおいしい出汁が楽しめる |

ほたては8割以上が北海道で水揚げされ、次いで青森県や岩手県など東北地方が主な産地です。

産地によっても旬の時期が異なるため、ぜひ、「その時もっとも旬のほたて」を楽しんでください。

産地ごとの旬と特徴を一覧表にまとめました。

【産地によるほたての旬】

|

産地 |

旬の時期 |

特徴 |

|

北海道オホーツク産 |

6月~9月 |

甘さを感じる濃厚な味わい、プリッとした歯ごたえが楽しめる |

|

北海道函館産 |

11月~翌3月 |

粒が大きく身が締まっている |

|

北海道噴火湾産 |

12月~翌3月 |

ボイルや剥き身などに加工されてから出荷されるものも多い |

|

青森県産 |

6月~8月 |

甘みが強く、栄養も豊富。2月~3月にも卵や白子が発達する旬を迎える |

|

岩手県産 |

9月~翌2月 |

甘みと弾力が強い。加熱すると旨味がより濃厚になる |

|

宮城県産 |

6月~8月 |

栄養豊富な海で育ち、甘みが強い。身が肉厚で食べごたえ抜群 |

ほたてやカキをはじめとする二枚貝は、種類を問わず貝毒を持っている可能性があります。

なぜなら、二枚貝の餌であるプランクトンに毒を持つものがいるからです。

有毒プランクトンは常に海に発生しているわけではなく、有毒プランクトンがいなければ貝毒は発生しません。

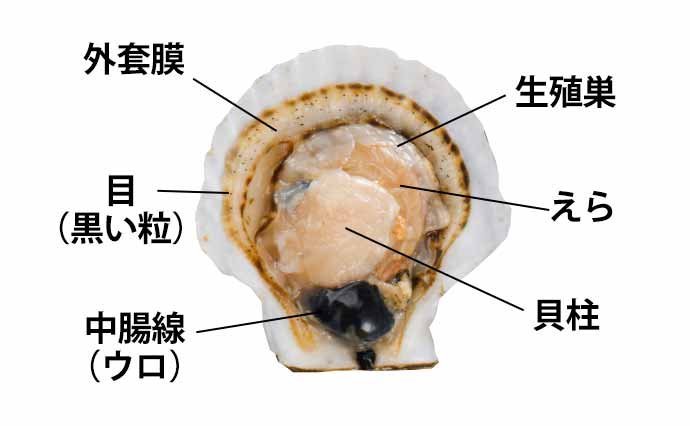

有毒プランクトンを食べた二枚貝は、その毒を「中腸線」(通称:ウロ)という黒い部分にため込みます。

貝毒は例年3~10月に発生し、加熱しても毒は消えません。

何も管理されていない自然の海や川で、自分で収穫した二枚貝を貝殻から開けてさばく場合は、必ず中腸線を取り除いてから食べましょう。

ちなみに、日本で販売されているほたて貝に貝毒が含まれていることはほとんどありません。

日本では貝毒のリスクは厳しく管理されており、「有毒プランクトンが発生した」もしくは「発生する予測が立った」場合には貝の捕獲がすぐに中止されています。

さらに、捕獲した二枚貝は貝毒の有無を検査され、貝毒が含まれていない貝のみ出荷される体制が整っています。

ただし、「絶対に貝毒がない」とは言い切れないため、購入したものであっても中腸線は取り除いて食べましょう。

なお貝毒とは別に、暑い時期に発生する食中毒は、その多くが海水に含まれる細菌によるものです。

この細菌は真水に弱いため、真水の流水でしっかり洗うと比較的安心です。

ほたてはおいしいだけでなく、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素も豊富です。

主な栄養素をまとめました。

【ほたて100gあたりの主な栄養素】

|

食品成分 |

単位 |

生 |

貝柱/生 |

貝柱/水煮缶詰 |

|

たんぱく質 |

g |

13.5 |

16.9 |

19.5 |

|

脂質 |

g |

0.9 |

0.3 |

0.6 |

|

炭水化物 |

g |

1.5 |

3.5 |

1.5 |

|

食物繊維総量 |

g |

0 |

0 |

0 |

|

カリウム |

mg |

310 |

380 |

250 |

|

マグネシウム |

mg |

59 |

41 |

37 |

|

鉄 |

mg |

2.2 |

0.2 |

0.7 |

|

亜鉛 |

mg |

2.7 |

1.5 |

2.7 |

|

ビタミンB2 |

mg |

0.29 |

0.06 |

0.05 |

|

ビタミンB12 |

μg |

11 |

1.7 |

2.6 |

|

葉酸 |

μg |

87 |

61 |

7 |

|

食塩相当量 |

g |

0.8 |

0.3 |

1 |

出典:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

ほたては生・缶詰問わずたんぱく質が豊富で脂質が低く、鉄分や亜鉛などのミネラルも豊富で、以下のような健康や美容に関して優れた効果が期待できます。

ダイエット

ほたてには、「タウリン」というアミノ酸の一種が多く含まれています。

タウリンには運動時の脂肪燃焼を高める効果があると言われています。さらに、筋肉の状態を改善する力があるとされ、むくみや便秘の解消にも効果が見込めます。

また、脂質が低くたんぱく質を多く含むため、筋肉量の減少を予防することで基礎代謝の低下を防ぎ、ダイエットのサポートをしてくれます。

エイジングケア

ほたてに含まれるアミノ酸の中には、肌のハリ・ツヤを保つ働きをするとされる「グリシン」も含まれています。

そのため、エイジングケアが気になる方にもおすすめです。

慢性疲労や不眠

ほたてに含まれるアミノ酸のひとつ「アスパラギン酸」には、体内の不要物を排出して新陳代謝を活発にする働きがあると言われ、慢性疲労や不眠に対して改善の効果が期待できます。

貧血

ほたての貝ひもや生殖巣には、「鉄分」が豊富に含まれています。

鉄分は赤血球の生成に欠かせないミネラルで、生理中や妊娠中の女性など、貧血に悩む方におすすめです。

このほか、妊娠中や妊娠を予定している女性にとって重要な「葉酸」や、免疫機能を助けるとされる「亜鉛」も含まれており、健康や美容に気を付けている方にはぜひ食べていただきたい食材と言えます。

栄養豊富なほたてですが、含まれる栄養素の「亜鉛」は摂りすぎると胃の不調を招く恐れがあります。

公益財団法人長寿科学振興財団「亜鉛の働きと1日の摂取量」によると、1日あたりの亜鉛の平均摂取推奨量は、成人男性で11mg、女性で8mgとされています。

これは、生のほたてで計算すると「1日あたり、男性は4つ、女性は3つが適量」となります。

養殖技術の向上により、ほたては冷凍した状態で1年中楽しめるようになりました。

ぜひ上手に解凍して、おいしく食べてください。

また、新鮮なほたてを殻付きで購入して食べる時の上手なさばき方もご紹介します。

冷凍ほたての解凍方法…生で食べる場合

少し手間がかかりますが、旨味を逃さず生のほたてをおいしく解凍できます。

|

①解凍するほたてと同じぐらいの量の氷をバットやボウルに入れる ②氷250gに対して小さじ1杯の塩を①に振りかけて馴染ませる ③冷凍のほたてを②の中に入れる ④ラップをかけて3~5時間放置する |

時間が経つと氷が解け、ほたてが水に浸った状態になりますが、そのままで大丈夫です。

塩味がほたてに付くことはありません。

解凍時間はほたての大きさによりますが、どの大きさでも半解凍状態がおすすめです。

水で洗わず、キッチンペーパーで水気を取って食べてください。

冷凍ほたての解凍方法…解凍後に火を通して食べる場合

生で食べる場合の解凍方法でももちろんおいしく食べられますが、以下の方法はより簡単に手早く解凍できます。

|

①解凍するほたてと同じぐらいの量の氷とほたてをボウルに入れる ②氷とほたてが浸るまで水を入れる ③20分程度そのまま置いておく ④ほたてに付いた氷を剥がす |

手間をかけたくない場合は冷蔵庫で4~6時間かけてゆっくり解凍、急いでいる場合はほたてを袋に入れて流水解凍も可能です。

常温解凍と電子レンジでの解凍はほたての旨味が流れ出てしまうため、おすすめできません。

新鮮なほたてを殻のまま購入した場合は、自分で殻を開けてほたてを取り出す必要があります。

ちょっとしたコツで簡単にさばけるので、ぜひトライしてみてください。

■用意するもの

・軍手

・洋食用のナイフ

|

①平らな貝殻を下にして手に持つ |

ほたての貝殻は、片方は丸みがあり、もう片方は平らになっています。

貝柱が殻とくっついていることで貝が閉じているので、それらを切り離す必要があります。

丸みのある殻と平らな殻はどちらを下に持ってもいいのですが、平らな方が最初はナイフを入れやすいでしょう。

|

②貝殻と貝柱を切り離す |

ナイフを貝殻の隙間に差し込み、平らな貝殻に沿って動かします。

ほたてを殻から外すようにナイフを動かしていくと、殻とくっついている貝柱にナイフが当たります。

殻と貝柱の間にナイフを差し込むようにして、ゆっくりと切り離しましょう。

貝柱が外れると、簡単に殻が開きます。

もしも貝殻がぴったりと閉じていてどこにも隙間がない場合は、まな板の上で5分ほど置いておくと、隙間が開いてきます。

それでも開かない場合は、キッチンバサミなどで殻のはじっこを少しだけ割って隙間を作りましょう。

なお、活きのいいほたてはナイフを入れた瞬間に口をきつく閉じることがあります。指を挟まれないように注意してください。

|

③中腸線(ウロ)をはずす |

片側の殻が開いたら外し、ほたての黒い部分を取り除きます。

ここは中腸線(通称:ウロ)と呼ばれる部位で、貝が食べた餌によっては毒素が溜まっていることがあり、食べられません。

|

④もう片方の貝殻から貝柱を切り離す |

②と同様に、殻と貝柱の間にナイフを入れて殻から外します。

|

⑤完成!貝ひもは… |

殻からほたてを外すのは完成です。

貝ひもを貝柱から外したい場合は、貝柱に沿って貝ひもとの間に指を入れて分けていけば簡単に外せます。

貝ひものぬめりは塩もみ+水洗い、もしくは湯通しすると取れます。

■生:刺身

ほたての貝柱を生で楽しむなら、やっぱりお刺身です!

わさび醤油で食べるもよし、塩を振って食べるもよし。ほたての甘みを堪能できます。海鮮丼にしてもおいしいですね。

■生:カルパッチョ

ほたての貝柱を横に薄く切り、オリーブオイルとレモン汁を合わせたものを上からかけます。

基本はオリーブオイル大さじ1+レモン汁小さじ1ですが、好みに合わせて割合を変えるのもおすすめです。

黒胡椒を最後に少し振ると、よりほたての甘さが引き立ちます。

■ボイル:ほたてと大根のマヨネーズ和え

スライサーで薄く切った大根を太めの千切りにし、カイワレ大根とほぐしたボイル貝柱を加えマヨネーズで和えます。

缶詰のほたて貝柱を使う時は、缶詰のつけ汁も少し入れると旨味がUPします。

■ボイル:ベビーほたてのバター醤油

フライパンにバター(マーガリンでも可)を溶かし、ベビーほたてを入れて炒めます。

火が通ったら醤油をフライパンの縁から回し入れ、醤油を少しだけ焦がしてから全体にまぶすように少し焼けば完成です。

なお、バーベキューなどで殻付きほたてを網で焼く場合は、平らな面を下にして焼き、少し殻が開いたらすぐに裏返しましょう。

丸みのある面を下にして焼きあがるようにすると、ほたてから出るうまみたっぷりの汁もこぼさず楽しめます。

天然の旨味がギュッと凝縮された干し貝柱は、そのままおつまみとして食べるだけでも絶品です。

また、戻して煮込み料理に使ったり、戻し汁を出汁として使ったりとさまざまなアレンジが可能です。

料理に使う場合は、干し貝柱が隠れる程度の水を入れ、一昼夜置いておきましょう。

■干し貝柱入りお粥・にゅうめん

風邪を引いた時などお粥やにゅうめんを食べる方は多いと思いますが、そこに戻した貝柱をほぐして戻し汁ごといれると旨味も栄養も取れて一石二鳥です。

■干し貝柱のスープ

戻した干し貝柱の戻し汁を使ったスープです。最初から鍋で干し貝柱を戻し、春雨や長ネギ、にんじんなどお好みの具材を入れて、コンソメや中華だしなどで味を調整すれば旨味たっぷりのスープができます。

■干し貝柱入り玉子焼き

干し貝柱をぬるま湯に入れて電子レンジに2分程度かけて戻します。

粗熱を取ったら溶いた卵に混ぜ入れ、玉子焼き機で焼けば旨味の詰まった玉子焼きの完成です。刻みネギを入れると彩もより良くなります。

※こちらに掲載している返礼品は2023年12月時点のものです。寄付金額が変更されている可能性がありますので予めご了承ください。