応援したい自治体に貢献して自分も得する?ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、生まれ育った故郷や応援したい自治体など、現在住んでいる場所以外の自治体に寄付ができる制度です。

どんな制度?

ふるさと納税は「納税」という名前がついていますが、実際は、「寄付」の扱いになります。

「寄付」というと、金銭や財産などを無償で提供することをいいますが、ふるさと納税は本来住んでいる自治体に収めるはずの税金を、別の自治体に「寄付」するという仕組みをとっています。そのため本来納めるべき税金から寄付した金額の一部を控除することができる「寄付金控除」が活用できます。

ふるさと納税では、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が控除の対象となります。また、寄付金のお礼として自治体から地域の名産品などの返礼品を受け取ることができます。

ふるさと納税はなぜできたの?

ふるさと(地方)で生まれ、その自治体から様々な行政サービスを受けて育った後、働いて納税する年齢になった時には生活の場を都会に移しているという人は多くいらっしゃいます。そのため、ふるさと(地方)の税収は減少し、都市部との地域間格差が問題になりました。

そこで、自分が育った自治体はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域などに納税できる仕組みが作られたのです。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税で50,000円を寄付した場合のお金の流れをみてみましょう。

50,000円を自治体に寄付すると、寄付金の3割以内に相当する返礼品を受け取ることができます。そして寄付金50,000円から自己負担額2,000円を差し引いた48,000円が税額控除の対象となります。

実質2,000円の負担で返礼品がもらえるという仕組みになっているのです。

ふるさと納税の魅力

1.返礼品がもらえる

ふるさと納税では、寄付へのお礼としてその自治体の地域の特産品や名産品が送られてきます。

返礼品は寄付金の3割以内という決まりがありますが、その内容は

海産物

お米

野菜

加工食品

スイーツ

地元のお酒

工芸品

旅館やホテルの宿泊券

観光施設の無料券やサービス券

など、地域や金額に合わせて、趣向を凝らした魅力的な返礼品がたくさん揃っています。

複数の地域に寄付することもできるので、色々な地域の返礼品をもらって楽しむこともできます。

ただし返礼品は義務ではないため、災害支援などの寄付の場合は返礼品がない場合もあります。

2.税金が控除(還付)される

ふるさと納税では、控除限度額以内で寄付を行なった場合、寄付した合計金額から2,000円を差し引いた額について

- その年の所得税の還付

- 翌年度の住民税控除

の二つを受けることができます。

控除上限額は、収入や家族構成により異なるので、注意してください。

※ワンストップ特例制度を利用した場合の控除は住民税のみになります。所得税の還付はされませんが、住民税から同金額分の控除がされます。

3.好きな自治体に寄付ができる

ふるさと納税ができた背景には、生まれ育った地域(ふるさと)に納税し貢献できる仕組み作りがあります。実際の制度としては出身地に限らず、お世話になった地域や応援したい地域、旅行で立ち寄った地域など、全国の自治体から自由に選ぶことができます。理由は問われませんので、「返礼品に興味があるから」といった理由で寄付をすることも全く問題ありません。

4.寄付金の使い道が選べる

ふるさと納税は、自分が寄付した税金の使い道を自分で直接選ぶことができる数少ない制度でもあります。自治体ごとに

「子育て環境の整備」

「高齢者・障害者支援」

「自然保護」

「動物愛護」

など寄付金の使い道を明らかにしており、その中から選んで申し込むことができます。

「自分が納めた税金がどう使われるのか」に目を向けるきっかけになるほか、お子さんと一緒に税金について学ぶ機会としても活用できます。

ふるさと納税を行う条件

所得税や住民税を支払っている

ふるさと納税で寄付をしても、年収が低いなどの理由で所得税や住民税がかからない人は控除を受けることはできません。

また、収入や家族構成などで、自分がいくらまで控除されるかの控除限度額が違います。

寄付自体はいくらでもできるのですが、控除限度額を超えた金額については、税額控除を受けることはできませんので全て自己負担となります。自身の控除限度額を把握して、控除をしっかり受けられるように寄付をしましょう。

詳しい金額を知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。

次の「3つのケース」では、収入・家族構成ごとに例をあげて説明します。控除限度額の目安として参考にしてください。

税金の控除を受けるための申請をする

寄付金受領証明書が届いただけでは、税金の控除は受けられないので注意してください。税額控除を受けるためには原則として確定申告を行う必要がありますが、条件によっては確定申告ではなく、手続きが簡単なワンストップ特例制度が利用できます。

詳しい手続き方法については、後述の「ふるさと納税に必要な手続き」を参照してください。

寄付金控除を受ける本人の名義(決済)で寄付をする

寄付金控除は、寄付金控除を受ける人と寄付をした人が同一でなければ受けることができません。

例えば、専業主婦の妻が寄付を行い妻名義の寄付金受領証明書をもらった場合、その寄付金は夫の確定申告において寄付金控除の適用を受けることはできません。

3つのケース

寄付金の控除限度額は収入や家族構成で異なります。

限度額と返礼品についてケースごとにみてみましょう。

ケース1:独身で年収500万円の場合

- 控除限度額(目安)

- 61,000円

- 返礼品

組み合わせ例 - ワイン白赤セット、牛タン丸ごと1本タンシチュー、3種のシューパン 3,000円、ラーメン堪能セットなど

ケース2:夫婦で年収800万円の場合

- 控除限度額(目安)

- 120,000円

- 返礼品

組み合わせ例 - 京都旅行クーポン券、地ビールとハムソーセージセット、こだわり濃厚チーズケーキ、エキストラバージンオリーブオイルセット、高級生食パンなど

ケース3:夫婦と子供で年収1500万円の場合

- 控除限度額(目安)

- 368,000円

- 返礼品

組み合わせ例 - おせち三段重、新米10kg、牛・豚お楽しみコース、豪華お刺身セット、野菜・フルーツ・卵、スイーツセットなど

※いずれのケースも目安です。詳しい金額を知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。

ふるさと納税に必要な手続き

ふるさと納税の流れ

- 自分の控除限度額を確認する

- 寄付したい自治体の返礼品を選ぶ

- 寄付金を納める

- 寄付金受領証明書と返礼品を受け取る

- 税額控除手続きをする

※ふるさと納税は、「5税額控除手続きをする」まで行わないと、税額控除を受けることができません。

税金控除を受けるための手続き方法は2つ

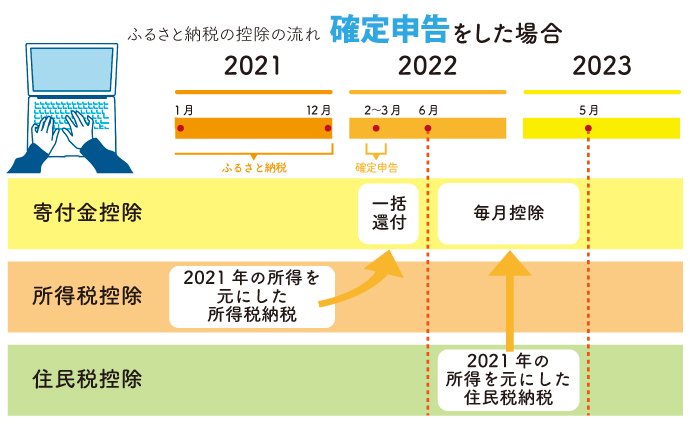

税額控除を受けるには、確定申告とワンストップ特例制度の2つの方法があります。

確定申告

毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して税金を申告する方法です。

対象者(下記のどちらかに当てはまる方)

- ふるさと納税以外の確定申告が必要な方

(医療費控除や住宅ローン控除初年分など) - 年間の寄付先が6自治体以上の方

寄付した自治体から「寄付金受領証明書」を受け取ります

対象期間全ての寄付金受領証明書が必要です。

▽

▽

- 対象期間の源泉徴収票

- 寄付金受領証明書

- マイナンバー

- 本人確認書類

▽

▽

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。

▽

▽

作成した確定申告書をプリントアウトし、

- 寄付金受領証明書

- 源泉徴収票の原本

を添付して税務署の窓口に持参か郵送、あるいはe-taxで申請する

申請期限

寄付をした年の翌年の2月16日から3月15日

ワンストップ特例制度

対象者の条件を満たせば、確定申告が不要になる制度です。寄付ごとに手続きを行います

対象者

- 確定申告や住民税申告をする必要のない、給与所得者等

- 年間の寄付先が5自治体以内の方 ※同じ自治体に複数寄付しても1自治体として数えます

寄付する際のフォーム内で「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れる

▽

▽

寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」とともに送られてくる特例申請書に必要事項を記入する

▽

▽

▽

▽

記入した特例申請書と本人確認書類を、寄付を行なった自治体に郵送する

寄付をした翌年の1月10日まで

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる制度ですが、寄付の回数分だけ申請が必要です。

まとめ

ここまで、ふるさと納税がどんな制度なのか、その仕組みや具体的な手続きの方法について説明してきました。

ふるさと納税は、返礼品がもらえて税金が安くなる、といったメリットが注目されがちですが、地域の活性化や被災地の復興支援など自治体を応援する制度としても利用できます。

また制度開始後は、税額控除の手続きに確定申告が必要でしたが、現在は確定申告不要で手続きが簡単なワンストップ特例制度が導入され、

「ふるさと納税のためにわざわざ確定申告をするのは面倒」

などと敬遠していた方でも気軽に利用できる制度になりました。

ふるさと納税を利用するきっかけは「返礼品」や「税金の控除」でも、実際に利用した方からは

- 遠くの自治体と関わりを持つことができた

- 税金の使い道が選べることで大人だけでなく子どもも一緒に「税」について身近に学べる機会になった

などの声もあがっています。

ふるさと納税は上手に活用できれば、寄付する人も自治体も、双方にメリットがある制度です。

「気になっている」「興味がある」という人は、ぜひふるさと納税を利用してみてください。