令和6年能登半島地震 寄附支援2,000円

寄付金額2,000円

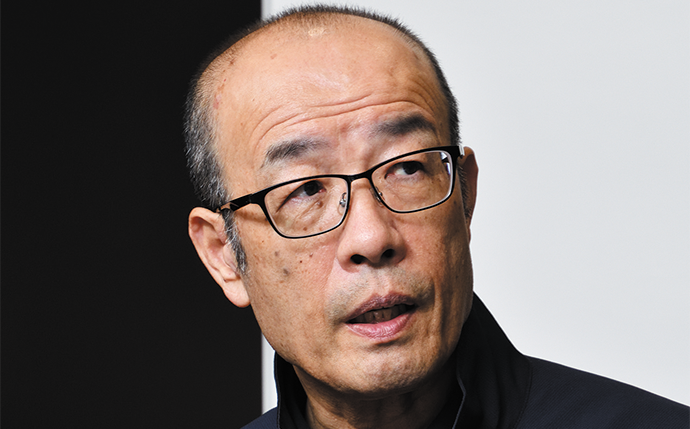

2024年1月1日の午後4 時10分ごろに石川県能登半島で発生した「令和6 年能登半島地震」。輪島市、志賀町で最大震度7を記録し、多くの建物が倒壊、土砂崩れにより道路が寸断するなど甚大な被害が生じました。今回は、震災の最前線で指揮を執られた輪島市長・坂口茂氏に、当時の様子や現在までの復旧状況、ふるさと納税による災害支援寄付などについてお話を伺いました。

───2024年1月1日に発生した能登半島地震について、改めて当時の様子をお聞かせください(金児)。

坂口茂市長(以下坂口市長):輪島市は17年前にも、震度6を記録した「平成19年(2007年)能登半島地震」が発生しておりまして、当時、私は〝自分の人生でこれ以上の地震を経験することはないのでは〞と思っていたほどだったのですが、今回は震度7という、桁違いのものでした。地震発生時、私は自宅にいたのですが、家がつぶれてしまうと感じるくらいの揺れでした。

外へ出ると、それまでの風景が一変しておりまして、周りのほとんどの家屋が全壊しているような状況です。すぐにでも市役所に駆けつけたかったのですが、車で向かおうにも道路が寸断されて通れない状況でした。真冬の夕方ということもあり、まずは皆さんに待機していただく避難所を開設しなければならないと思い、公民館や学校に集まっていただきました。

それから、消防や近所の人たちと協力しながら、家屋の倒壊によって閉じ込められてしまっている人を救助しました。倒壊した建物は何軒もありましたので、救える命を救うため、声をかけて返事があったところを優先して対応しました。

あとは本当に「72時間」という時間との戦いです。人命救助では72時間が生存のタイムリミットの目安とされ、被災から3日を過ぎると生存率が著しく低下してしまうからです。

また、助かった命を救うための物資調達や、電気、水道、通信などライフラインの復旧をしっかりとやらなければいけないと感じました。

季節的に厳しい寒さもあり、暖を取ることも重要でしたし、救助に来ていただくにしても道路をどうするかなど、とにかく次から次へ起こる問題を解決するために必死の毎日でした。

───日本三大朝市のひとつである「輪島朝市」の周辺では、大規模な火災が発生したと聞きました(楊原)。

坂口市長:移動手段がないため、なかなか市役所へ向かうことができなかったのですが、発災から3日目の朝に自衛隊のヘリコプターに乗せてもらい、ようやく状況を確認することができました。「朝市通りの周辺が火災で大変なことになっている」と、電話では聞いていたものの、ヘリコプターから現場を確認した時は、街並み全体がくすぶっているような状態で、これはとんでもないことになったと思いましたね。

───私は以前、『能登の花ヨメ』という映画に出演しまして、撮影で2週間ほど輪島市にお世話になったことがあるんです。当時、2007年に発生した能登半島地震から間もないころで、まだ大変な状況だったのですが、それでも皆さん口を揃えて「こんなにいいところはない。輪島を離れたくない」とおっしゃっていたのが心に残っています。本日、輪島市役所に向かう途中、朝市通りも見たのですが、あんなに賑わいと活気のあった街並みが、火災で焼け野原のようになってしまい、本当に心が痛みました(楊原)。

───地震発生から7ヵ月(7月末時点)が経ちましたが、復旧はどこまで進んでいるのでしょうか(金児)。

坂口市長:発災当初は約1万3600人という、輪島市の人口の半数が避難所を訪れ、身を寄せ合って生活しているような状況でした。そもそも、避難所になるような施設も倒壊しているところが多く、避難所が足りません。輪島市役所もそうですが、廊下なども使って寝泊まりしていました。そういった劣悪な環境の上、トイレの問題もありました。水道が止まっているため水洗トイレが使えず、皆さんトイレを我慢するため、水分を摂らないようにしていたほどです。

復旧状況に関しては、水道は5月末でほとんどの地域で復旧しました。仮設住宅も、輪島市で必要な戸数である約2900戸のうち、7月末現在で約8割は完成しまして、市内の避難所で生活されている方も、200人ほどになりました。

また、道路の亀裂や崩落によって、通行止めや片側交互通行の区間も多かった「のと里山海道(さとやまかいどう)」は、中央分離帯など車線を分断する構造になっていない状態ではあるものの、7月17日から対面通行が可能になっています。

───輪島塗も甚大な被害を受けたと思いますが、現在はどのような状況なのでしょうか(楊原)。

坂口市長:輪島塗の工房も大変な被害を受けたのですが、幸い、無傷の作品もありましたので、まずはその残った作品を販売している状況です。新しく作品を作るにしても、輪島塗は約130の様々な工程があり、それぞれスペシャリストによる分業で成り立っているため、実はひとつの作品を仕上げるのに半年はかかるんです。

輪島塗は、国から「重要無形文化財」の指定を受けた、漆芸(しつげい)の中ではおそらく日本で一番の技術が継承されている伝統工芸。今回の震災でも「輪島塗をなんとか残さなくては」と、仮設工房の設置費用を国が全額負担してくれました。7月までで47工房が完成し、そこで作業をしてもらっています。また、輪島塗の技術伝承者を養成するための漆芸研修所も、10月から授業を再開できる予定です。

大変ではありますが、このような支援を活用させていただき、しっかりと輪島塗を守っていきたいと思います。

───ふるさと納税による災害支援の寄付は、これまでどれくらい集まったのでしょうか(金児)。

坂口市長:1月から6月までの半年間で約18億5000万円の寄付が寄せられました。当市への直接の寄付だけでなく、全国の53にもおよぶ自治体からも代理寄付をしていただいたのですが、地震発生の翌日から「ふるさと納税を通じた災害支援の代理寄付を当庁でやらせてもらえないでしょうか」とお問い合せいただいたところもありました。返礼品がないにもかかわらず、これだけの寄付をいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

震災前の当市のふるさと納税は、輪島塗をはじめ、能登牛(のとうし)や魚介類など、〝能登の里山里海(さとやまさとうみ)〞の恵みによる返礼品が人気でした。輪島港ではシーズンごとに様々な種類の魚が獲れるのですが、今回の地震で海底が1.5~2mほど隆起して、輪島港などの漁港が干上がってしまいました。浚渫(しゅんせつ)工事により、応急的に漁船が出港できるようにしましたが、まだ本格的には漁ができない状況です。

ふるさと納税は、生まれ育った故郷への恩返しになり、また、返礼品も地域の産業の支援につながるわけですし、素晴らしい制度だと私たちは感じています。

───最後に読者へメッセージをお願いします(金児)。

坂口市長:全国の皆さんからのご支援により、なんとか仮復旧はできましたが、本格的な復旧や復興にはまだまだ時間がかかると覚悟しております。

引き続き、ふるさと納税を通じた災害支援寄付やボランティアなど、末永くお力添えをいただければと思います。何卒よろしくお願いいたします。

令和6年能登半島地震の復旧が少しずつ進んでいたなか、2024年9月21日から能登半島を中心に発生した記録的な豪雨により、輪島市でも河川の氾濫(はんらん)や土砂崩れなどの被害が発生しました。

引き続き、皆様からの災害支援寄附を募集しております。

寄付金額2,000円

寄付金額3,000円

寄付金額5,000円

寄付金額10,000円

寄付金額20,000円

寄付金額30,000円

寄付金額50,000円

寄付金額100,000円